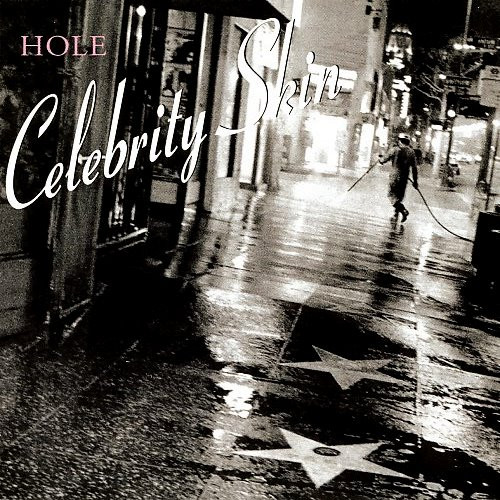

En novembre 1913, l’Aqueduc de Los Angeles conçu par William Mulholland est inauguré et conduit à la désertification progressive de la vallée d’Owens, peuplée de fermiers, dont l’eau est détournée au bénéfice de la croissance géographique et économique de la ville de Los Angeles. Malgré les protestations et les actions des fermiers de la vallée d’Owens dont l’écosystème et l’économie ont été détruits, les méthodes brutales de Mulholland et de ses copains leur permettent d’obtenir légalement le contrôle de l’eau. La violence mêlée au mensonge comme acte de naissance, voilà une épitaphe qui pourrait être étendue aux États-Unis voire à l’Occident. C’est également le crime originel qui se cache derrière le rideau élimé du paradis angeleno auquel la pochette de l’album Celebrity Skin de Hole fait immédiatement référence : “This record is dedicated to all the stolen water of Los Angeles“. Peu de gens se réclament ces jours-ci de Courtney Love. Trop nineties, trop bruyante, trop fondue dans le star system. Quant à sa tentative de devenir une vedette de cinéma, elle sonne à l’époque comme une trahison pour les quelques personnes qui suivent encore. Pourtant les étendards qu’elle a portés durant cette période hollywoodienne, avec pour points cardinaux le film The People vs. Larry Flynt et l’album Celebrity Skin, sont encore bien visibles et surtout d’actualité.

Lorsque The People vs. Larry Flynt sort en 1996, la promo du film est en bonne partie axée sur la performance d’actrice de Courtney Love dans le rôle d’Althea, la femme de Larry Flynt. La présence médiatique de Love ayant été marquée jusque là par les enjeux de consommation d’héroïne (réelle ou fantasmée), la presse reprend en chœur le discours à propos des exigences de Milos Forman vis-à-vis de Love qui doit passer par une cure de désintoxication et se soumettre à des tests d’urine réguliers. Ajoutons à cela les propos de Forman comme quoi “it was not acting, it was life” et nous avons un avatar du mythe du bon sauvage actualisé qui passe sous silence le travail effectué par la musicienne de Hole. Elle a pourtant pris des cours de comédie au San Francisco Art Institute et a participé à différents films à la fin des années 80, on est donc loin d’une supposée authenticité brute fixée sur pellicule même si le film de Forman bénéficie d’une exposition sans précédent dans la carrière d’actrice de Courtney Love.

S’ouvre alors un champ de reconnaissance critique (nomination aux Golden Globes) marqué par un changement d’image publique, une forme de normalisation. Après avoir hurlé pour se faire entendre dans la scène alternative du début des années 90, Love enfile le costume de l’ex-punkette assagie désormais raisonnable. Le glamour déviant, mais très lucide quant au regard masculin, qu’incarnait l’imagerie kinderwhore se change en féminité exacerbée tout à fait consciente d’elle-même. Courtney Love a toujours énoncé sa mainmise sur son apparence physique, jusque dans la chirurgie esthétique, pour en faire un outil au service de ses objectifs en termes de reconnaissance artistique : “I just want to be serviceable and be able to do what I need to do. (…) After that, my life was just a lot better because the human response when you walk into a room is just one thousand times better.” S’il faut à Hollywood une performance de la féminité classique pour gagner en respectabilité, qu’il en soit ainsi. Même si cette nouvelle image paraît davantage conforme aux attentes et projections des hommes qui dominent l’industrie (cinématographique cette fois), elle n’en est pas moins un commentaire sur le machisme ambiant. Performer la féminité c’est toujours formuler une critique de celle-ci, que le look kinderwhore mette devant nos yeux la sexualisation des filles ou que le glamour façon Marilyn Monroe actualisé par Love nous rappelle l’horreur des destins de femmes à Hollywood. On sait aujourd’hui qu’il n’y aura plus jamais de premier rôle pour Courtney Love dans la suite de sa carrière d’actrice. Elle tourne de nouveau avec Milos Forman dans Man on the Moon ou dans des films un peu cultes typiques de leur époque (200 Cigarettes, film choral dominé par les impressionnantes rouflaquettes de Paul Rudd).

En parallèle, Courtney Love réactive Hole pour l’album Celebrity Skin en 1998. Elle ramène de son expérience hollywoodienne le glamour décomplexé ainsi que la volonté d’exposer les craquèlements et les fissures de ce moule. L’album se déploie dès lors en commentaire de ce glamour justement, ce charme dans ce qu’il a de magique ET de manufacturé. Le premier couplet du titre homonyme éructe une note d’intention claire :

“I’m all I wanna be

A walking study in demonology“

Sur un son clinquant rehaussé par les push-ups de studio, le riff de guitare composé par Billy Corgan brille de mille éclats faisant scintiller un disque élaboré pour être le plus accessible possible, tant en matière d’écriture que d’interprétation. Pourtant, il maintient une distance sarcastique avec le résultat et ce faisant Celebrity Skin porte un regard méta sur sa propre existence, comme un disque de caniveau qui se déguiserait en album de classic rock. Son obsession pour les bonbons tourne à l’écœurement entre ses “candycoats” et son innocence au goût de sucre (“Playing Your Song”). Autres vestiges de l’expérience hollywoodienne de Courtney Love, les palmiers incandescents de la pochette sont aussi emblématiques d’Hollywood que factices puisqu’ils ont été plantés dans une zone semi-aride de manière totalement artificielle et demandent un entretien permanent pour ne pas dépérir. Ces palmiers associés à la dédicace aux guerres de l’eau en Californie (évoquées en début d’article) racontent la légende de L.A. ville maudite depuis l’origine car édifiée sur des corps coulés dans le béton. C’est un conte qui, de Chinatown à la deuxième saison de True Detective, circule par murmures pour effrayer les aspirantes stars, ces jeunes femmes que Courtney Love met en garde en chanson (« Awful ») ou en interview (notamment contre Harvey Weinstein dès 2005).

Comme le glam rock en son temps, Celebrity Skin se réfère sans cesse à sa propre mythologie et ne parle que d’avoir prise sur le monde, mêlant au commentaire sur la célébrité une réflexion sur la performance de la féminité. Le look élaboré à l’époque par Courtney Love n’est pas plus naturel que celui de 1994, il est une nouvelle manière de se conformer au male gaze jusqu’à se réapproprier ces attributs pour faire du look une critique du machisme rock. Pour autant, cette façon de jouer la féminité (jusqu’à l’absurde ?) ne va pas jusqu’à une remise en cause structurelle des dominations, elle reste un acte individuel de Courtney Love pour arriver à ses fins. La subversion depuis l’intérieur ne conduit pas à une véritable condamnation du star system mais offre des pistes et demande une bonne dose de courage, à l’instar d’un show de drag queens qui tend lui aussi à performer la féminité dans une inversion des rôles sans aboutir à une vraie dissolution des divisions binaires liées au genre.

Même si elle n’occupe plus aujourd’hui le terrain médiatico-musical, Courtney Love ressurgit de temps en temps, quand elle est citée par l’actrice Ashley Park (Emily in Paris) pour son envie de glamour décomplexé ou lorsqu’elle fait entendre sa voix dans une controverse autour d’Olivia Rodrigo et de l’esthétique kinderwhore. Un peu à la manière de Virginie Despentes elle incarne à mes yeux une sorte d’éminence grise qui aide à revivifier les questionnements de l’époque avec un recul mêlé de rage intacte.

Merci à Stenia pour son aide précieuse dans l’écriture de cet article.